Desde

la aparición de las primeras universidades en la edad media, el conocimiento,

su búsqueda, construcción y conservación, ha estado. Las universidades han sido

la cuna del saber, y todo lo que allí acontece, se entiende, debe estar en

correspondencia con esta misión. La búsqueda del conocimiento en la universidad

se ha establecido como un proceso riguroso. La investigación universitaria

tiene entonces un carácter muy definido y todos los que hacen vida en ella, así

como la sociedad.

Por

otra parte, por ser las universidades instituciones enmarcadas en una comunidad

sociocultural e histórica, la construcción de este saber ha estado sujeto a una

filosofía, un modo de pensar y un actuar cónsonos con aquellos que la han

conducido. Es decir, su hacer ha estado signado por lo que se conoce como

paradigmas dominantes. En una visión amplia y generosa estos han sido

clasificados como: medievales, modernos, post modernos y del siglo XXI, y de

ellos (por su largo y amplio dominio en el tiempo y en el espacio global

actual), los paradigmas modernos son los que, a pesar de lo mucho que se ha

avanzado en el sentido de su desarrollo, siguen siendo los de mayor arraigo en

nuestra cultura investigativa nacional.

Lo

que ha conducido, entre otras cosas, a uno de los desvaríos más significativos

de nuestra producción de conocimientos, punto que se hace crítico cuando desde

estos paradigmas se pretende entender procesos cognitivos como los derivados de

actividades artísticas. Sabemos que los paradigmas modernos se fundaron en una

episteme, una filosofía, un saber de naturaleza científica de vieja data en el

pensamiento occidental, pensamiento que nace, según denuncia Nietzche, del giro

de la filosofía que produce Sócrates.

Es

decir, desde esta perspectiva, no basta con que lo sensorial se sienta; es

necesario que se entienda. Esta postura supone de entrada un conflicto para el

arte y su compromiso con el conocimiento, en el sentido de que el arte privilegia

la sensibilidad por encima de toda experiencia. El arte es y está para afectar

la sensibilidad, la emocionalidad, la experiencia estética.

El desconocimiento

o no reconocimiento de la condición cognitiva de lo sensible como construcción

compleja donde confluyen emoción, intuición, sensación, ha sido la constante en

nuestros ámbitos académicos cientificistas, y aun cuando ésta condición ha sido

aclarada desde por filósofos, en nuestras universidades hay quienes insisten en

el conocimiento científico como única vía para generar conocimiento nuevo y se

ve con recelo eso que se ha dado en llamar conocimiento sensible, no tanto por

lo que esto implica, sino por el modo cómo se origina.

Entender

que el arte produce conocimiento; que este conocimiento no apunta a la

racionalidad sino a la sensibilidad; y que se produce a través de la

creatividad y no necesariamente a través de procesos estrictamente

investigativos, conduce a un giro epistémico en el modo en que históricamente

nuestras universidades han visto el conocimiento, y un paso urgente y necesario

para la integración de las artes a las universidades y por ende a la humanidad,

a la que tanta falta le hace el arte y su modo de comprender la realidad.

La

subestimación hacia el conocimiento que no deviene de la investigación, el

conocimiento producto de la acción imaginativa y creativa, que muchas veces

pretende ser forzado a seguir un camino investigativo, de rigor metodológico y

cientificista, supone no sólo un atentado contra el arte, sino contra la

ciencia misma, la que desde hace mucho, pero mucho (ya casi un siglo) desde los

descubrimientos de la física cuántica, la termodinámica y la neurociencia, la

complejidad, y el pensamiento sistémico, cayó en cuenta de que existen otras

formas de conocimiento y que por lo tanto es necesario revisarse nuevamente.

Negar

el conocimiento sensible producto de la acción heurística, es negar el aporte

cognitivo que ocurre cuando Picasso pinta las señoritas de Avignon, o cuando

Duchamp expone su urinario, o Soto sus penetrables y Reverón sus marinas. Es

pensar que lo mismo (o aún mejor) hubiese ocurrido si estos artistas hubiesen

seguido un recorrido. Es tener la osadía de pensar que esto también hubiera

sido posible por una vía distinta a la imaginación, a la creatividad y a la

sensibilidad.

De

modo que hay que comenzar por reconocer que el artista y el científico tienen

inquietudes diferentes; objetos de estudios diferentes; producen conocimientos

de tipos diferentes; sus procesos cognitivos son diferentes; sus métodos son

diferentes, por lo tanto sus fundamentos son también diferentes. Obliga a

entender que el compromiso de las universidades es con la generación de

conocimiento nuevo

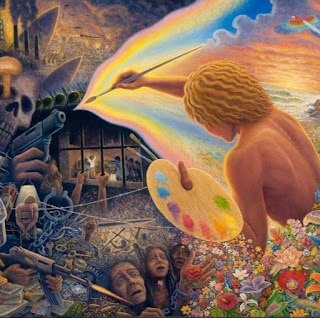

Una

complementariedad y un equilibrio que en el fondo apunta a restaurar un sentido

de totalidad perdido, donde razón e intuición, investigación y creatividad,

ciencia y arte no se niegan, sino se complementan para elevar al máximo la

condición humana.